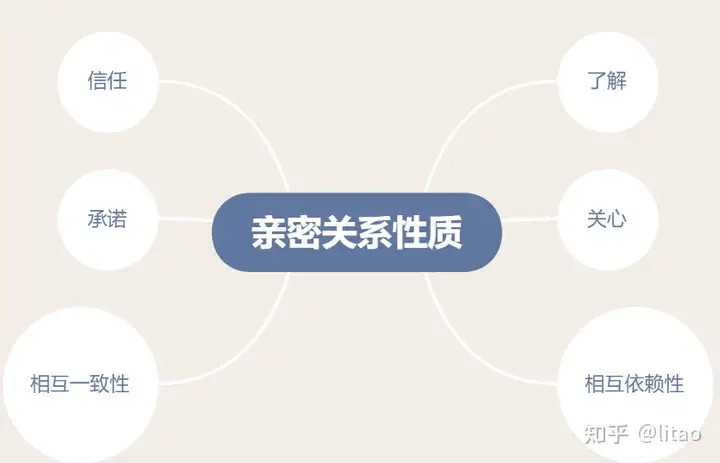

- 了解:彼此间有着广泛而私密的了解,而且一般不会把这些信息透露给其他人。

- 关心

- 相互依赖性:彼此需要的程度和影响对方的程度,这种相互依赖是频繁的、强烈的(显著的)、多样的(各方面)、持久的。

- 相互一致性:彼此认同双方在生活上的融合,自称“我们”,而不是“我”或“他/她”。这种称谓上的变化常常标志着人际关系发展到了微妙而又意义重大的阶段。

- 信任

- 承诺

这六个方面未必全部出现在亲密关系中,任何一个要素都可以单独出现于亲密关系之中。

一般而言,最令人满意和最有意义的亲密关系应当包括亲密关系的所有六个特征。但亲密关系如果只有部分特征,亲密关系就会减弱。

所以,并不存在单一的亲密关系模式。

人际关系最基本的特点是:种类多样,规格不齐

归属需要

归属需要是人类长期演化的产物,逐渐成为所有人共同的自然倾向。

为满足归属需要,我们努力与他人建立和维持亲密的人际关系。

个体需要的亲密关系无需太多。归属需要得到满足后,我们建立人际关系的内驱力就会降低(质量>数量)。

归属需要也和我们的伴侣是谁并无太大关系,只要他们能给予我们持续的关爱和包容。

归属需要的逻辑起源

由于早期人类生活在很小的部落群族里,生存环境恶劣,孤僻的人繁衍子女成功率低。

与他人建立稳定持续而充满关爱的人际关系,其子女更可能生存和繁衍。

人类的特质演化为:十分在乎他人对自己的看法,并极力寻求他人的认同和亲密接触。

亲密关系变化的根源

经济发展水平:社会工业化程度越高、越富足,就越能接纳单身、包容离婚、支持晚婚。教育和财政资源的充裕,足以让人们变得更为独立,与过去相比,女性尤其更可能不结婚。

个人主义:对自我实现的重视会让我们期望从亲密关系中获取比上一辈更多的东西——更多的快乐和享受,更少的麻烦和付出。与上一代不同(因为孩子勉强生活在一起),我们只要对婚姻不满意,就会理直气壮地结束夫妻关系,重新追求满意的亲密关系。

新科技:现代生殖技术及产品。现代通讯科技也改变了人们亲密关系交往的方式。

性别比率:高性别比率(女性较少)的社会倾向于支持男主外、女主内,妻子在家相夫教子,丈夫外出工作养家;低性别比率(男性较少)的社会则倾向于颠覆传统,也更为宽容。鼓励妇女外出工作以自立,默许婚外性关系的存在。

推敲性别比率对婚姻的影响

当性别比率居高时,妇女稀缺。假若某男幸运地得到某女的芳心,他当然想长相厮守。方法之一是鼓励该女子成为家庭主妇,从而使他在经济上要依赖丈夫;方法之二是反对离婚;反之,当性别比率偏低,妇女过剩,男人就不太想被一个女人拴住。这样,妇女就得工作,推迟结婚,不满意的话还可方便地离婚。

个人经历的影响

巴塞洛缪提出的四种依恋类型

安全型:在感情上很容易接近他人。不管是依赖他人还是被人依赖都感觉心安。不会担忧独处和不为人接纳。

痴迷型:希望在亲密关系中投入全部的感情,但经常发现他人并不乐意把关系发展到如自己期望的那般亲密。没有亲密关系感到不安,有时还担心伴侣并不那么看重自己。

恐惧型:和他人发生亲密接触感到不安。感情上渴望亲密关系,但很难完全相信他人或依赖他人。担心自己和他人变得太亲密会收到伤害。

疏离型:即使没有亲密关系也安心。独立和自给自足更加重要,不喜欢依赖别人或让人依赖。

个体差异的影响

性别差异

源自身体的两性生物性差异

性认同差异

由文化和教育引起的两性在社会性和心理上的差异,又叫社会性别。

例如,养育子女后,女性为母亲,男性为父亲,这就是性别差异;但认为女性比男性更有爱心、更关心孩子的社会共识,则反映的是一种性认同差异。许多男性和女性一样充满柔情、富有爱心地关心下一代,但如果我们希望和鼓励女性成为儿童的主要照料者,那么我们就会在养育风格上人为地制造文化上的性认同差异,这种性认同差异并非与生俱来的自然天性。

性别角色,即社会文化所期待的男女两性应有的“正常”行为模式。男人应该有“男子气”,即自信、独立、果敢、能干、好强;女人应该有“女人味”,即热情、敏感、多情、友善。

双性化:同时拥有传统上男性和女性的特质,即既自信又热情、既敏感又独立。

工具性特质:与任务有关的“男子气”的才能

表达性特质:与社交和情感有关的“女人味”的技能

| 工具性特质 | 表达性特质 |

|---|---|

| 自信 | 热情 |

| 独立 | 温柔 |

| 有抱负 | 有同情心 |

| 领导力 | 仁慈 |

| 果敢 | 敏感 |

人格

大五人格特质

| 正面 | 负面 | |

|---|---|---|

| 开放性 | 富有想象力、不墨守陈规、具有艺术气质 | 拘泥、僵化、教条 |

| 外倾性 | 开朗、合群、热情、喜欢社交 | 谨慎、内敛、害羞 |

| 尽责性 | 勤劳、可依赖性、有序 | 不可靠、粗心 |

| 宜人性 | 具有同情心、协作性、对人信任 | 易怒、暴躁、充满敌意 |

| 神经质 | – | 善变、易忧、焦虑、愤怒 |

自尊

自尊:对自我的评价

自尊是人们的主观计量器,即“社会关系测量仪”,可以测量我们人际关系的质量

人体本性的影响

演化心理学的三个假设:

- 性选择使人类成为今天这样的物种。演化的关键是繁殖后代。任何普遍的心理机制之所以以它目前的形式存在,是因为它一直有利于人类解决过去的生存或繁殖问题。

- 两性之所以存在差异,只是因为某种程度上他们在过去面临着不同的繁殖困境。男女双方在生养孩子上的养育投入的生物学差异,引起了男女双方在选择配偶时进化成保护不同的策略。

- 文化影响决定了演化形成的行为模式是否具有适应性。